01 1919~1948

お客様にとって、価値ある会社に

「ポンプ」にかけた挑戦の始まり

1919年〈大正8〉

大阪市此花区酉島町で産声をあげる

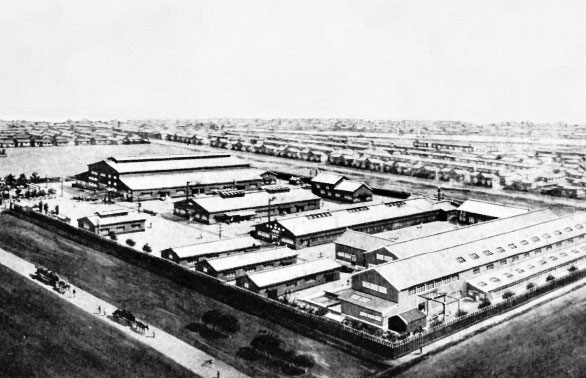

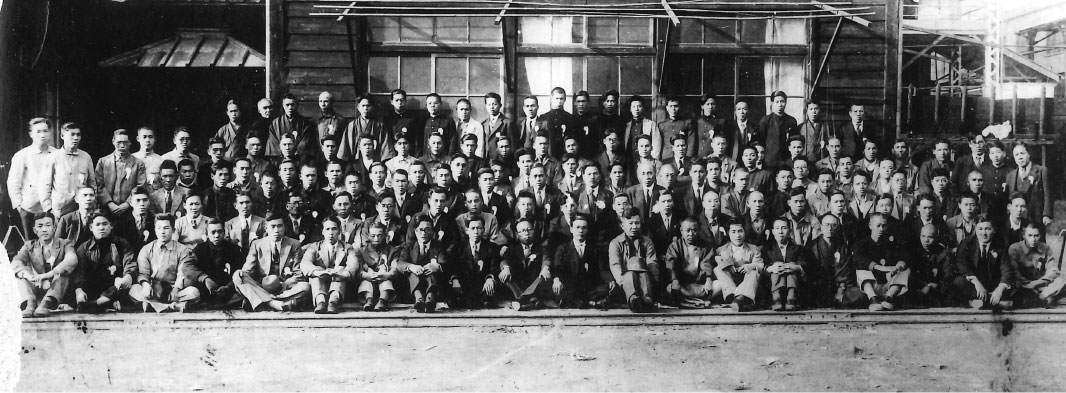

1919年(大正8年)8月1日、大阪市西区(現・此花区)酉島町73番地に、藤田組傘下藤田鉱業株式会社(現・DOWAホールディングス株式会社)の一部門、ポンプ、水車の専門製作工場として酉島製作所が創設された。

所長(当時主務)は奥村電機商会の理事、副工場長の職にあった竹尾秋助で、同社大阪支店長の青柳秀代、技師の平尾喜藏らとともに入社参画し、従業員は所長以下30余名であった。

-

創業当時の工場全景(酉島町)

-

酉島製作所の創始者たち

(左端が竹尾秋助)

1919年〈大正8〉

製品番号第1番

「口径100mm 7段タービンポンプ」

酉島製作所として最初に製作されたポンプ(製作番号第1番)は、藤田鉱業小百鉱山(栃木県)納入の「口径100mm、7段タービン(ディフューザ)ポンプ」であり、すでにこの時には軸スラスト対策として「バランスジスク」方式が採用されていた。

-

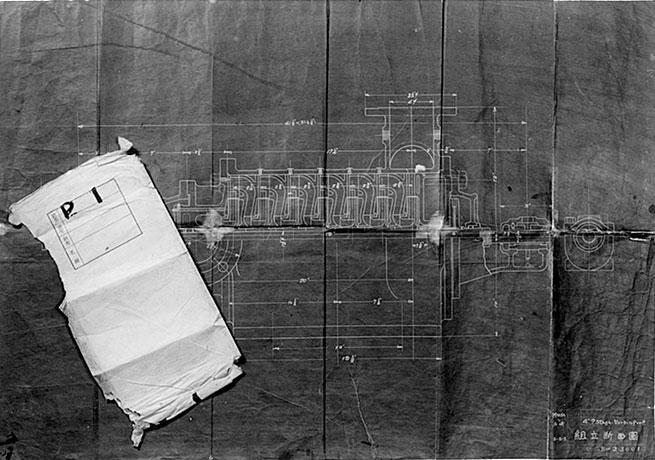

1919年当時の製作図面(製作番号第1番)

-

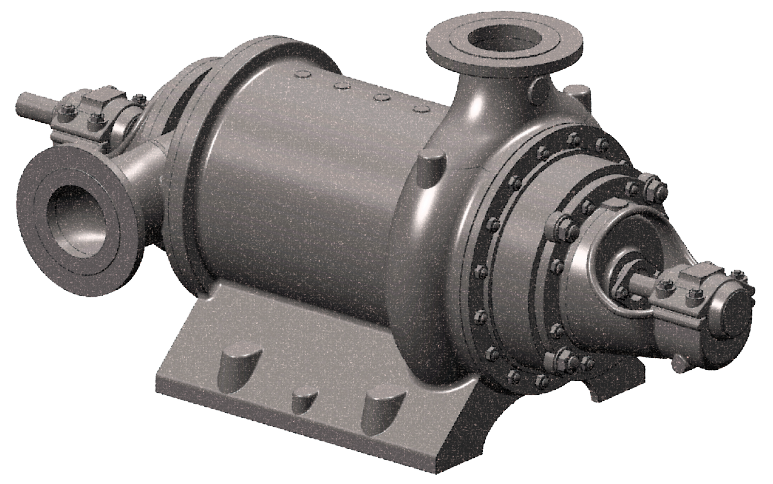

当時の図面を元に復元された

7段タービンポンプの3D画像

1927年〈昭和2〉

当社の農業用小型ポンプが農林省の全国比較審査で第1位となる

1922年(大正11年)、農業用小型ポンプ(片吸込渦巻ポンプ)を開発、翌年に特許をとり、特許型ポンプとして名声を高めた。1926年(大正15年)8月には農林省告示による全国的な比較審査(農業用小型ポンプの設計コンテスト)が行われた。各社こぞって自信作をもって参加した中で、当社が出品した特許型ポンプは最高効率を呈し、その結果、当社のポンプが第1位の優秀ポンプと認定された。当時は食糧増産、土地改良、農事機械化などが叫ばれていたときで、当社の農業用小型・中型ポンプは全国各地で好評を博し、社会の発展に大きく貢献した。

-

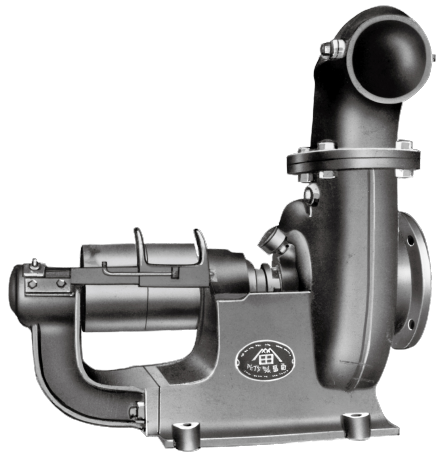

当時の特許型ポンプが農林省の

全国比較審査で 第1位となる -

特許型片吸込渦巻ポンプ

完全なる独立へ

1928年〈昭和3〉

株式会社酉島製作所の設立

1927年(昭和2年)の金融恐慌の波を受けて、当社の前身母体である藤田組は事業の縮小、再編成を行った。その結果、酉島製作所も藤田鉱業(株)から分離することになり、1928年(昭和3年)4月、資本金100万円の株式会社酉島製作所として独立した。以後、資本系列の変動激しく、ようやく1947年(昭和22年)に完全独立した。

-

藤田組傘下時代のロゴマーク

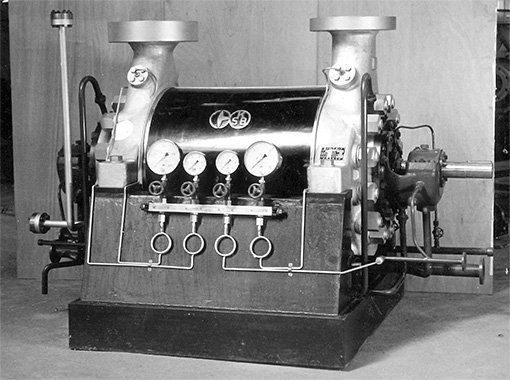

1934年〈昭和9〉

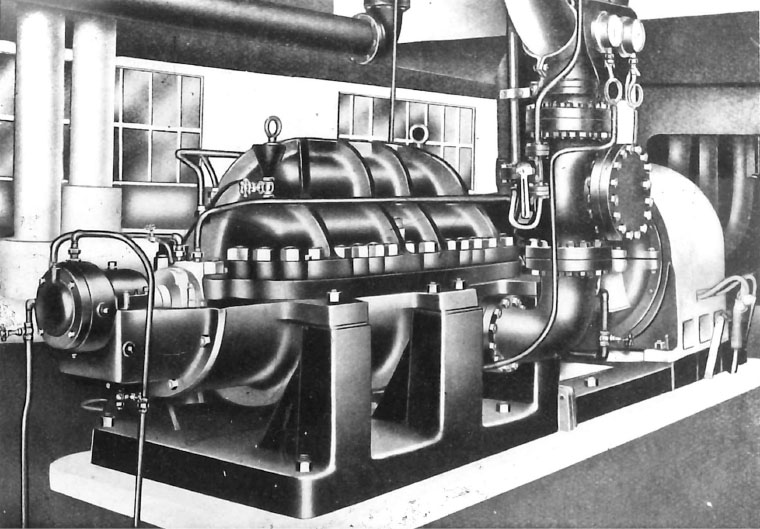

火力発電所用ボイラ給水ポンプ

大正から昭和初期にかけてポンプは外国製のものが多かったが、国内産業の急速な発展に伴ってポンプの国産化も高まっていった。その中で、発電所の主要ポンプとなるボイラ給水ポンプは、高温高圧なおかつ稼働条件も厳しく、タービンポンプの中で最も難しいポンプであった。

当社は、タービン蒸気圧40kgf/cm2

級の給水ポンプ(口径200mm、8段、全揚程520 ~ 570m、880 ~ 1040HP)を製作した。これらはいずれも、セルフバランス式(2段のインペラを背合わせに一体鋳造したものを配置)で、ケーシングは水平分割型とし、軸端には簡単なスラストベアリングを備えたもである。ケーシング合わせ面の水密保持は、当時の製作技術から見て相当苦心したことがうかがえる。同型式のポンプは各発電所に次々と納入され、40kgf/cm2級ボイラの代表的給水ポンプとなり大活躍した。

-

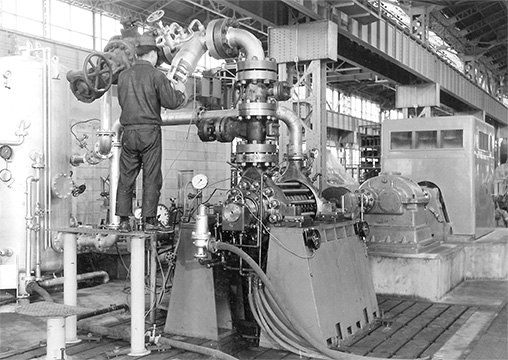

関西共同火力(現・関西電力(株))

尼崎第一発電所向け給水ポンプ

1941年〈昭和16〉

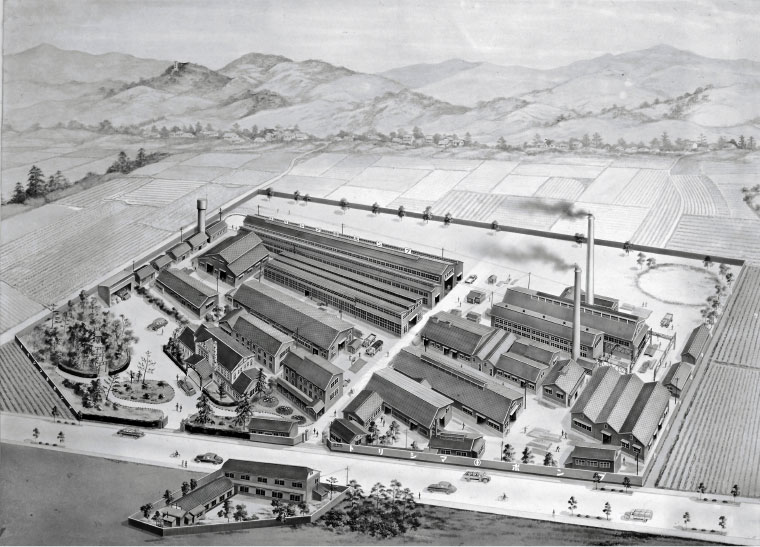

現在地(高槻市宮田町)へ本社工場移転

1934年(昭和9年)の室戸台風以後、西大阪一帯の地盤沈下が急速に進んだため、本社工場の移転を決意。1939年(昭和14年)4月、大阪府三島郡富田町(現・高槻市宮田町)の現在地を買収、建設工事に取り掛かり、1940年(昭和15年)5月に完工、1941年(昭和16年)12月 に移転が完了した。

-

現在地へ移転後の工場全景

激動の時代に生きた社員たち

1939年〈昭和14〉

酉島ロゴマーク制定

今現在も使用しているロゴマークは、当時、社内公募によって、上辻喜代藏のデザインが採用され、1939年(昭和14年)4月に意匠登録された(登録番号 第 315563号)。

-

酉島ロゴマーク

1946年〈昭和21〉

労働組合結成

戦後まもなく総司令部(GHQ)の指導によって、 労働組合が続々と結成された。当社でも従業員組合がつくられ、1946年(昭和21年)3月、正式に労働組合となり、同年5月、ユニオンショップ制による労働協約が締結され、その後、条件付きユニオンショップ制となった。

-

労働組合発足

02 1949~1957

戦後の窮地からの経営再建

戦後の窮地からの経営再建

1949年〈昭和24〉

経営建て直しのため、原田龍平を迎える

当社は創業以来、資本系列が次々に転移したため経営は一貫性を欠き、さらに戦中、戦後の混乱のなか、深刻な金融難に見舞われていた。そこで1949年(昭和24年)9月、経営再建のため、原田龍平が役員として迎えられた。原田龍平は入社してすぐ長期的展望と大局的視野に立った経営指針を確立、収支の均衡、合理化を図るとともに、製品の品質向上、原価見直し、品種の整備にも意欲的に取り組んだ。

-

原田龍平

1949年〈昭和24〉

メカニカルシールの組織的研究を開始

「なぜ、水漏れしているのだろう?」。素人が抱いた単純な疑問に端を発し、当社における近代的メカニカルシールの研究は、1949年(昭和24年)当時、原田龍平から 技術課員の鷲田彰に文献を渡され、開発を特命されたことに始まり、わが国ではもっとも早く研究に着手した。研究には非常な苦労を伴ったが、1952年(昭和27年)に実用化の見通しがつき、日東紡績(株)富久山工場向け紡溶液用ポンプに国産初のメカニカルシールが採用され、その優れた効果が確認された。

1953年(昭和28年)には、世界で初めてポンプの水中軸受用としてメカニカルシールが採用された。

-

800mm横軸斜流ポンプ

世界に先駆けてメカニカルシールを

水中軸受潤滑に適用した第1号機 -

メカニカルシールの

単独販売を開始(1958年)

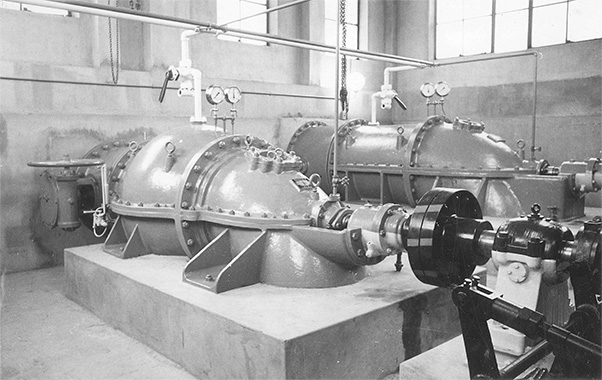

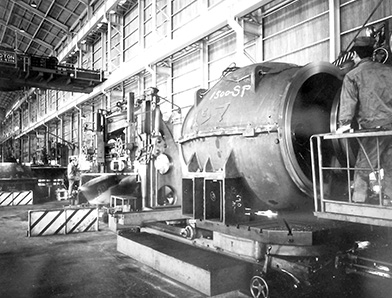

1952年〈昭和27〉

ボイラ給水ポンプの発展

高圧ポンプの花形であるボイラ給水ポンプの著しい発展は、戦後その吐出圧力が上昇したことにある。当社は、戦前すでに吐出圧力60kgf/cm2までのボイラ給水ポンプの実績を数多く有し、自信もあった。ところが戦後、事業用火力発電所ではボイラ圧力が65~70kgf/cm2となり、それに伴って給水ポンプの吐出圧力も85~87.5kgf/cm2と急激に飛躍した。

特に築上発電所は、ボイラ圧力を従来の45kgf/cm2から65kgf/cm2に高め、発電効率を上げるよう計画された。当時としては画期的なもので、ポンプの引き合いは当社以外に一流メーカー3社に出され、日本発送電とCIE(民間情報教育局)が技術審査に当たった。

その結果、当社の斬新、合理的な設計と水平分割型高圧ポンプの製作実績が高く評価され、第1号機受注の栄冠を得た。このポンプは6段ボリュート型で、各段のボリュート巻きはじめに位相差を設けてラジアルスラストを軽減し、アキシャルスラストに対してはインペラ配列を背合わせとしたセルフバランス構造を採用した。また、過熱防止自動弁を装備するなど初めての取り組みにも優れた成果と数々の経験を得ることができ、のちの高圧ポンプの礎となった。

その後、同形式、同圧力でありながらも容量アップした高圧ポンプとして、1953年(昭和28年)に九州電力(株)相浦発電所向けに3台、東京電力(株)鶴見第二発電所向けに4台と納入が続いた。

-

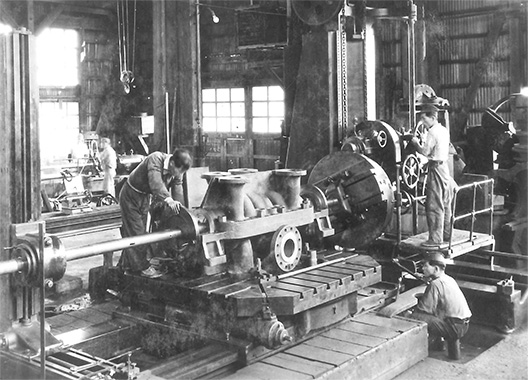

VM型 ボイラ給水ポンプの機械加工風景(1951年)

大規模事業への積極的参加

1955年〈昭和30〉

大型ポンプの受注と将来への足掛かり

この頃、当社は再建以来着実に蓄積してきた企業力を基盤に一段の成長を期し、資本の強化、販売体制の拡充などの措置を実施していた。注目すべきは、国営大規模事業に参加したことだ。治水計画が次第に大規模化して工事主体も耕地整理組合から都道府県、さらには国営に移るなか、人口の都市集中化による都市肥大化に伴い、大型上下水道事業を先見して国営事業参加のために受注活動に邁進し道を切り開いていった。

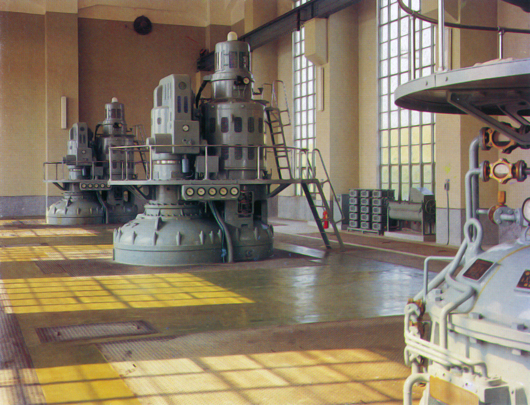

1957年(昭和32年)、当時、東洋一の規模と言われた千葉県・印旛沼排水機場が建設されることになり、超大型可動翼立軸軸流ポンプを受注した。当社は全社をあげてその製作に当たり、最優秀の成績を得て完工、それは第一級の実技を証明すると同時に、業界における位置づけを確立するものとなった。その後も続けて大型の可動翼立軸軸流ポンプを受注し、将来への大きな足掛かりとなった。

-

排水機場納入2,800mm

可動翼立軸軸流ポンプ設備

-

印旛沼排水機場竣工に際し、

農林大臣より感謝状を受ける

03 1958~1970

技術・生産レベルを国際的水準へ

世界的ポンプメーカーとの技術提携

1958年〈昭和33〉

西ドイツKSB社との技術提携

日本が高度経済成長時代を迎えたころ、世界的にトップレベルのポンプメーカーである西ドイツの「Klein Schanzlin & Becker AG」(以下、KSB社)と、1961年(昭和36年)4月に技術提携を開始した。

提携の対象は資本(当初20%) を含むKSB社全製品の最新の技術とノウハウならびに同社の在外関連工場、販売網の利用など画期的なものであった。

以来、設計面、生産面が飛躍的に向上し、東南アジアをはじめとした世界市場への輸出が増え、国際的なポンプメーカーとしての道を歩みだした。その後、この技術提携は、当社が「酉島元年」として新たなスタートを切った創業70周年を機に1989年(平成元年)11月に終結の時を迎え、「自主開発」を柱として進んでいくこととなった。

-

原田社長、KSB社との

技術提携交渉のために渡独 -

KSB社との技術提携マーク

-

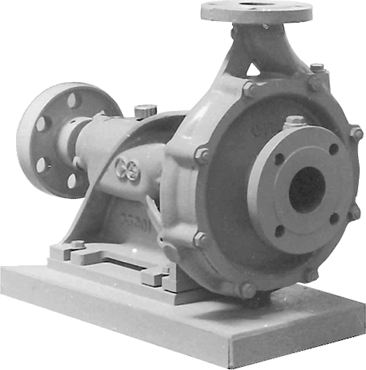

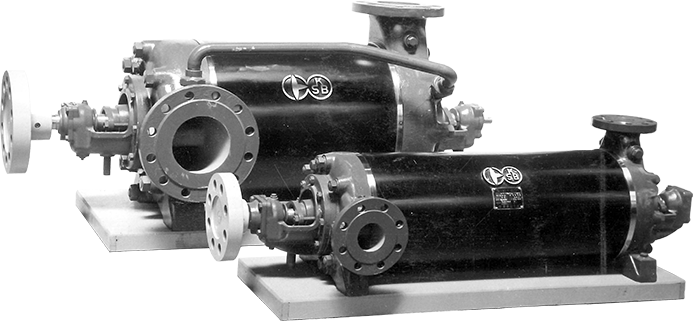

高圧多段タービンポンプ

(HD型) -

片吸込渦巻ポンプ

(ETA型)

-

多段タービンポンプ

(WK/WL型)

1961年〈昭和36〉

躍進に備えて新工場を建設

「第一次工場拡張計画」

KSB社との技術提携によって生産するポンプ機種が増大したため、生産性の向上を図るべく、1961年(昭 和36年)6月、「第一次工場拡張計画」として新しい機械工場の建設と新鋭工作機械の導入および鋳造工場の増改築に着手、翌 年9月に完成した。

-

新機械工場

-

鋳造工場

1961年〈昭和36〉

輪切型高圧多段タービンポンプ(HD型)

の初号機を製作

KSB社との技術提携によって、1961年(昭和36年)に輪切型一重ケーシングの高圧多段タービンポンプを製作することになった。この系列のポンプはHD型と呼ばれ、初号機 として1962年(昭和37年)、川崎製鉄(株)千葉製鉄所向けにHDC型10段タービンポンプ(吐出圧力117kg/cm2)を製作納入。この実績を契機に、当社はHD型シリーズを主力ポンプとして事業用発電ならびに自家発電分野に進出し、超臨界圧領域にまで採用されるようになった。

着々と生産体制を拡大 〜第二次工場拡張計画〜

1966年〈昭和41〉

大型ポンプ試験設備を新設

ポンプの急速な大型化、高速化ニーズの高まりに対応するため、1966年(昭和41年)9月、当時としては 国内最大規模の大型ポンプ試験設備を新設。1968年(昭和43年)10月には、北海道開発局札幌開 発建設部・お茶の水排水機場向けの口径2,200mm固定翼立軸軸流ポンプの実物による工場試運転を実施した。

従来、大型ポンプの工場試験においては、実物ポンプの縮小模型を製作し、その試験結果からの換算で実物ポンプの性能を推定する方法をとっていた。このような大型ポンプの実物による工場試験は本邦初であり、その模様は、官庁、学校、報道関係者を招いて公開された。

-

-

大型ポンプ試験場に据え付けられた

2,200mm 固定翼立軸軸流ポンプ

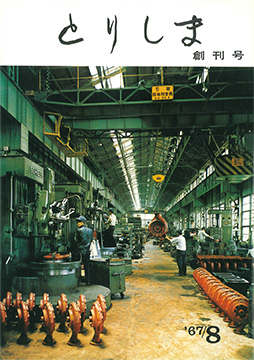

1967年〈昭和42〉

社内報『とりしま』を創刊

「経営方針の徹底」「社内の動きの報道」「会社と従業員の融和を図ること」を目的として、“役に立つ社内報” “読まれる社内報”をモットーに1967年(昭和42年)8月1日に社内報『とりしま』が創刊。以来、季刊誌として1号の欠号もなく発行され続けている。

-

原田社長を囲んで社内報取材のひとコマ

-

創刊号

04 1971~1979

急速な国際化の波に対応すべく企業体質を強化

国際経済環境の激変 ー この難局を乗り切るために

1971年〈昭和46〉

KSB社と技術提携の契約延長、

国際分業体制の確立

1970年代に入ると日本経済は戦後最大の波乱に見舞われた。1971年(昭和46年)のニクソンショックや1973年(昭和48年)の第一次オイルショックなど極めて大きな問題が次々と発生し、当社も新たな意識革命が必要な時代へと突入していった。

当社はこの激動の1970年代に立ち向かうため、これまで生産体制の整備や近代化を次々と実施してきた。そしてポンプ総合メーカーとしての役割に徹し、量から質への省資源による高度な製品の生産、組織、技術をいっそう強化するため、1971年(昭和46年)4月、KSB社との技術提携の契約延長を行った。

-

日刊工業新聞(1970年10月21日掲載記事)

1971年〈昭和46〉

独身寮「藍野寮新館」が完成

1971年(昭和46年)12月、これまでの事業拡大に伴って増えた従業員のために、従来の独身寮の用地に「藍野寮新館」を完成させた。25mプールやテニスコート、バレーコートなども併設して厚生施設の充実にも力を注いだ。

-

完成した独身寮「藍野寮新館」と25mプール

1973年〈昭和48〉

スイスのGiroud-Olma社と技術提携

スクリューポンプの生産技術を高度化

環境衛生改善事業の急速な伸長に伴い、下水汚水、汚泥処理施設が急増するなか、これらの用途に適合するスクリューポンプの高度な生産技術を修得するため、1973年(昭和48年)3月、スイスのGiroud-Olma社と技術提携を結んだ。

この技術提携により、スクリューポンプの生産技術が高度化し、下水、廃水、夾雑物を含む悪水汚泥などの処理分野への積極的進出体制を強化した。

-

3,000mmスクリューポンプの製作風景

一貫生産体制の整備と鋳造技術の向上

1973年〈昭和48〉

輸送・倉庫工場が完成

1973年(昭和48年)4月に輸送・倉庫工場が完成した。この工場は、製品および重量部品の保管を目的に建設されたもので、

受入検査場、発送工場、塗装工場、書庫などを含めた地下1階、地上3階建、延床面積約7,300m2の鉄骨工場である。

-

輸送・倉庫工場完成(1973年)

-

主倉庫(3階)

-

塗装工場(輸送・倉庫工場内北側)

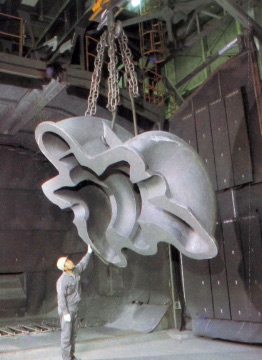

1975年〈昭和50〉

新鋳造工場が完成

近年ますます高度化するポンプと関連製品に占める鋳物の重要性、さらには昨今の内外鋳造業界の状況に鑑み、

自給体制の強化ならびに鋳物生産技術の高精度化、多様化、省力化を通じて当社生産体制の構造的改革と合理化を図るため、

1973年(昭和48年)4月、新鋳造工場の建設に着手した。

工事は平常の操業に支障がないように進められ、1975年(昭和50年)2月、名実ともに近代的な鋳造工場が完成した。

-

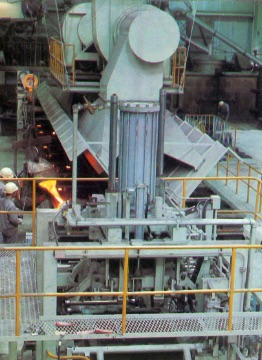

低周波電気炉完成(1973年)

-

自動造型ラインの注湯風景

-

クレーンショットブラスト

海外の主要受注(納入)案件

1975年〜〈昭和50〜〉

海外プラント向けポンプを続々受注

当社は、1973年(昭和48年)のオイルショック以降、政府による財政、金融両面にわたる総需要抑制政策の浸透から、官需、民需ともに極めて低調であった。この不況を乗り切るために海外への輸出事業(特に中近東、東南アジア向け)に注力し、受注が相次いだ。

-

海水淡水化プラント / サウジアラビア

-

化学コンビナート納入 / クウェート

-

上水道用ポンプ設備 / タイ

-

肥料プラント用メタノール移送ポンプ / インド

業務の効率化と販売網の整備・拡充

1977年〈昭和52〉

コンピュータ室オープン

業務の合理化と省力化を推進

受注生産を主体とした当社では、経営の近代化を図るため、ライン業務の省力化と効率的なシステム化が必要であった。そこで、徹底した諸準備を重ねて、1977年(昭和52年)8月1日、当社創業記念日を期して「FACOM・230-28」を導入したコンピュータ室がオープン、機械化業務を開始した。

-

コンピュータ室(1979年「FACOM・M-130」システムにレベルアップ)

1978年〈昭和53〉

販売網の整備、拡充

海外初の駐在員事務所を開設

販売体制強化の一環として、1973年(昭和48年)の高松営業所開設に続き、1978年(昭和53年)に沖縄営業所を開設して国内販売網を整備した。また、仙台営業所、東京営業所の移転拡充も実施した。さらに、KSB社との契約で東南アジアが当社の独占販売地域になったことから、経済の拠点としてますます重要度を増していたシンガポールに、当社第1番目の海外駐在員事務所を1979年(昭和54年)1月に開設した。

-

シンガポール駐在員事務所

1979年〈昭和54〉

本社事務所を建替え

会社の発展とともに従業員も増え、本社事務所が手狭になってきたことなどから、創業60周年を機に建替えに踏み切り、同年10月、地下1階、地上6階建の新事務所が完成した。

1939年(昭和14年)以来、当社を訪れるお客様をはじめ、従業員に親しまれてきた旧事務所は、数々の想い出を残し、40年の歴史に幕を下ろした。

-

旧本社事務所

-

完成した新本社事務所

05 1980~1988

激変する環境下、堅実な発展を目指して

株式上場と新鋭工場の完成

1980年〈昭和55〉

コンピュータ第二次システム本格稼働

関係各所に端末装置、ディスプレイ、プリンタを設置し、中央のコンピュータとのオンライン化を確立したことにより、情報のデータベース化が可能となった。また、営業部門では特定製番の受注内容、売上状況、入金状況などの情報が、生産管理部門では部品の在庫状況、入・出庫状況、在庫品単価などの情報が瞬時に把握できるようになった。本システムは、1958年に導入したワンライティング帳票システム以来の一大事務革命であったと言える。

-

各職場の端末機

1981年〈昭和56〉

東京証券取引所第一部に上場

当社は1980年(昭和55年)9月に大阪証券取引所第一部への上場に続いて、1981年(昭和56年)12月には東京証券取引所第一部への上場も果たした。

-

有価証券上場承認通知書を受け取る原田社長

1981年〈昭和56〉

財団法人「原田記念財団」を設立

1981年(昭和56年)3月27日、財団法人「原田記念財団」が設立された。この財団は、ポンプ産業を通じて社会に貢献したいと願う原田龍平社長が、ポンプ産業に関係の深い水力学、流体力学、流体機械の基礎・応用研究助成と奨学助成を目的に、私財を提供して設立されたものである。

-

原田記念財団奨学生に対する激励会(1983年)

1982年〈昭和57〉

第五機械工場完成

「高技術、高付加価値のポンプを開発、供給していくことが当社が成長するための唯一の手段」との考えから、総合開発試験場と特殊水中モータの製作を兼ね備えた「第五機械工場」が、1982年(昭和57年)3月に完成した。

総合開発試験場は、省資源、省エネルギー、省力化など新時代のニーズに応えるハイテクポンプの研究・開発を積極的に推進するために最新鋭設備を装備した、いわば酉島の頭脳ともいえる新鋭工場である。また、高温高圧の環境下で使用される火力発電所のグランドレスボイラ循環ポンプや石油備蓄基地で原油やガソリンに浸漬して運転する油中モータポンプの駆動用モータ(特殊水中モータ)の内製化もスタートした。

-

総合開発試験場

-

コントロールセンター

-

特殊水中モーター製作工場

1982年〈昭和57〉

原田社長にドイツから栄えある叙勲

〜功労勲章・一等功労十字章~

1982年(昭和57年)9月に満80歳を迎えた原田社長に、ドイツ連邦共和国「功労勲章・一等功労十字章」が西独カール・カルステンス大統領から授与伝達された。

この勲章は、同国が海外の民間企業人に与える最高のもので、わが国の民間企業人としては戦後初めてという栄誉であった。

-

功労勲章を伝達授与される原田社長

-

勲章とバッジ、勲記

ハイテクポンプの国産化

1983年〈昭和58〉

超臨界圧グランドレスボイラ循環ポンプを

国産化

超臨界圧事業用発電所で運転されるものとまったく同一のボイラ循環ポンプ(水浸式モータポンプ)を当社で国産化し、1983年(昭和58年)11月に多数の関係各位をお招きして公開運転を実施、好評を博した。このポンプ(LUVAK型)は、ポンプとモータを一体化させたポンプとして、 KSB社が欧州をはじめ米国などに数多く納入実績を有していたものを、当社がさらに改良を加えて本邦基幹産業分野に提供するために国産化したものである。

-

超臨界圧ボイラ循環ポンプの公開運転(1983年)

海外初の生産工場操業開始

1984年〈昭和59〉

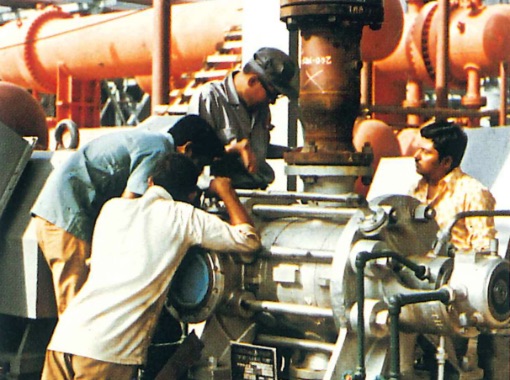

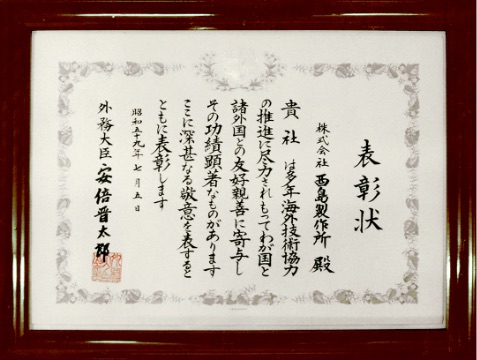

海外技術協力功労事業所として外務大臣表彰受賞

1984年(昭和59年)7月、当社は海外技術協力功労事業所として外務大臣賞を受けた。これは、外務省の外郭団体である国際協力事業団が発展途上国の国づくりを担う人材育成を支援するために、日本各企業に研修を依頼しているもので、当社では1967年(昭和42年)以来、毎年多くの研修生を受け入れ、ポンプを通じて心の交流を図りながら、広く諸外国との友好・親善関係の増進や国際協力の推進に寄与したことが高く評価された。

-

ポンプ据付現場での実習

-

外務大臣表彰受賞(1984年)

-

研修生のポンプ組立実習

1985年〈昭和60〉

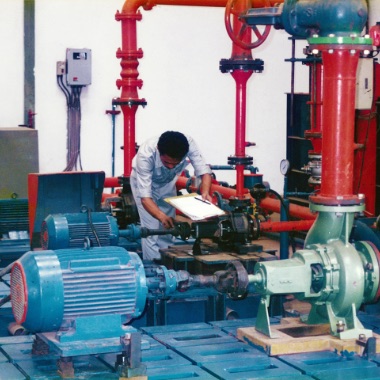

インドネシア P.T. Torishima Guna Indonesia 操業開始

1984年(昭和59年)に当社の販売代理店、P.T. Guna Elektro 社(本社・ジャカルタ)とで設立した現地生産のための合弁会社、P.T. Torishima Guna Indonesia の工場が翌年7月に操業を開始した。

同工場は、ジャカルタ市内の工業団地に建設された、当社にとって初めての海外工場であり、海外生産の拠点として、操業当初は一般工業用プロセスポンプをノックダウン方式で生産した。

-

P.T. Torishima Guna Indonesia操業開始(1985年)

-

ポンプ組立ライン

-

ポンプ試験場

1986年〈昭和61〉

新生トリシマを目指して 「TQC」を導入

当社を取り巻く環境は大変な激動期にあり、どのような環境下でも発展し続けていくために企業体質を強化する必要があった。幸い、設備の更新、大型コンピュータの導入など、ハード面における改善強化は着実に進められていたが、ソフト面における体質の改善・強化を図ることも重要であった。そこで、全従業員がそれぞれの職責にふさわしい問題解決能力を身につけ、従業員相互の信頼と協調関係をベースにした働きがいのある職場づくりを行うことを目的に、TQC(Total Quality Control 【全社的品質管理】)を導入した。

-

「TQC導入宣言大会」を開催(1986年)

ボイラ給水ポンプの安全性実証と進化

1985年〈昭和60〉

コンバインドサイクル発電用

輪切型ボイラ給水ポンプの公開運転実施

1973年(昭和48年)と1979年(昭和54年)のオイルショック以来、国内外で省エネルギーへの関心が高まり、地球環境に配慮したコンバインドサイクル発電プラントの実用化が進められていた。それに伴い、発電プラントの心臓部ともいえるボイラ給水ポンプにおいては、急激な温度変化や頻繁な起動停止に耐えられるだけの性能が求められた。そんななか、当社輪切型ボイラ給水ポンプ(HDA型)の安全性を実証するために、1985年(昭和60年)3月、多数の電力、プラント設備関係者をお招きして、実機ポンプによる極めて過酷な条件下におけるDSS(Daily Stop & Start)運転を公開し、高い評価を受けた。

-

輪切型ボイラ給水ポンプの公開運転

1985年〈昭和60〉

大型ポンプの羽根車測定システムを開発

超大型ポンプの性能は、実物性能試験を行うことが困難なため、模型ポンプの性能から相似則によって求められる。

しかし、実物ポンプの性能を正確に把握するためにはJISで定められた測定項目以外に実物ポンプの羽根車の翼面形状と羽根出口角度などを精度よく測定することが必要である。そこで当社では、最も複雑な形状のクローズド羽根車でも高精度で測定できるシステムを開発した。

-

多関節型三次元座標測定器

1986年〈昭和61〉

全自動ラッピング &

水洗浄システムを自社開発

当社はこれまで、メカニカルシール製造関連機器として、自動組立機やロール曲げロボットを自社開発にて完成させたが、それに続いて1986年(昭和61年)、これまでに蓄積してきたラッピング技術の粋を結集した「全自動ラッピング & 水洗浄システム」の開発に着手、その2年後に完成させた。

本ラッピングシステムは、メカニカルシールの密封端面をサブミクロン精度の平面に仕上げるラッピング工程と、それに続く洗浄乾燥工程をコンピュータで自動制御するもので、製品の量産化と品質の安定、省力化を実現した。

-

全自動ラッピング & 水洗浄システム

偉大な経営者との別れ

新しいトリシマづくりに向けた企業基盤の強化

1987年〈昭和62〉

原田耕治専務が社長に就任

1987年(昭和62年)6月、原田龍平社長が会長に、原田耕治専務が社長にそれぞれ就任した。

-

原田耕治新社長

1987年〈昭和62〉

原田龍平会長、逝去

1987年(昭和62年)9月15日、原田龍平会長が死去、享年84歳であった。

原田龍平会長は常々『俺は死ぬまで働く』と言っていたとおり、闘病生活中も会社や従業員のことを気にし、最後の最後まで仕事に情熱を燃やし続けながら生涯を全うされた。

1988年〈昭和63〉

第一機械工場(増築)が完成

昨年7月に地鎮祭を行い、着工された第一機械工場の増築が1988年(昭和63年)1月に完工した。本工場は、第一機械工場の北側に隣接して建設され、大型高圧ポンプに代表されるハイテクポンプの増産と、将来の新製品生産工場の必要性から建設されたものである。

-

増築された第一機械工場(1988年)

1988年〈昭和63〉

FMSライン稼働開始

本社第二機械工場に高圧・プロセスポンプ部品の機械加工を対象とした画期的なFMS(Flexible Manufacturing System)ラインが1988年(昭和63年)6月に完成、稼働開始した。

-

FMSライン

1988年〈昭和63〉

鋳造工場の第三次設備合理化

鋳造工場は、1961年(昭和36年)に第一次設備合理化(増改築)が行われ、続いて1973年(昭和48年)には第二次設備合理化として大幅な建屋の新増築と設備の一新を行い、現在の工場の基礎がつくられた。そして1988年(昭和63年)5月、大型鋳物の手込部門を主体とした第三次設備合理化工事を行い、11月に完工した。

-

シェイクアウトマシーン

-

連続ミキサー

06 1989~1998

"酉島元年"の始まり 新分野、 新技術への挑戦

平成の始まり、さらなる飛躍に向けて

1989年〈平成元〉

創業70周年 「酉島元年」のスタート

1989年(平成元年)8月1日、当社は、創業70周年を迎えた。 昭和から平成へと新時代に突入し、当社も平成元年を「酉島元年」と位置づけ、新しいスタートラインに立った。これを機に、日本のポンプメーカーから世界のポンプメーカーへ飛躍することを目指し、経営基盤の強化、拡充のための方針として、①経営情報のシステム化、②酉島グループ全体の事業の再構築と経営のグローバル化、③技術革新を掲げ、その実現に向けて力強い一歩を踏み出した。

-

記念式典のほかに、記念事業の一つとして

「社員と家族の集い」を開催

1990年〈平成2〉

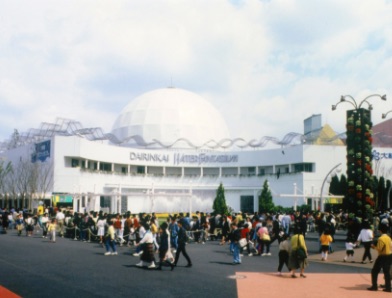

国際花と緑の博覧会

花の万博(EXPO’90)に参加

「自然と人間との共生」をテーマに国際花と緑の博覧会が1990年(平成2年)4月、大阪・鶴見緑地で華やかに開幕した。万国博覧会史上最高(当時)の83カ国が参加、地球規模の環境保全や21世紀に向けた都市のあり方を探る巨大な実験の場でもあったこの万博には、関西の有力企業40社で構成する「大輪会」の一員として当社も参加。会場の冷暖房設備をはじめ、噴水設備、消火設備などには多くの当社ポンプが用いられ、本万博の成功を支えた。

-

大輪会パビリオン

-

世界初の屋内体感型

ウォーターショー -

本万博で活躍した

地域冷暖房設備用冷温水ポンプ

1991年〈平成3〉

新社宅および独身寮(増築)が完成

本社工場(大阪府高槻市)の北西、土室(はむろ)町で進めていた新社宅建設および独身寮(藍野寮)の増築が1991年(平成3年)5月に完工した。新社宅は9階建の全67戸、また、増築された独身寮は4階建(48室)で既存の独身寮と合わせ約100名が入居できる体制が整った。

-

左側奥の建物が新社宅、

右側手前が増築された独身寮

1992年〈平成4〉

(株)九州トリシマ操業開始

1990年(平成2年)6月に「(株)九州トリシマ」(当社100%出資)を設立、佐賀県武雄市若木町の武雄工業団地内で1992年(平成4年)6月に工場の操業を開始した。

本工場は、小型標準ポンプの生産拠点として、また九州地区のサービスセンターとしての役割を担うもので、工場設備にはコンピュータを最大限に活用した集中制御(CIM)など最新鋭の生産技術と管理技術が導入された。

-

(株)九州トリシマ操業開始(1992年)

-

自動倉庫

-

組立ライン

アジアでの販路拡大

1992年〈平成4〉

インドネシア

P.T. Geteka Founindo(GTK社)

鋳造工場操業開始

1991年(平成3年)3月に設立したインドネシアの合弁会社P.T. Geteka Founindo(GTK社)が1992年(平成4年)9月に鋳物工場の操業を開始した。

本工場は、インドネシアのP.T. Torishima Guna Indonesia(TGI社)へ鋳物素材を供給する海外初の鋳物工場である。

-

P.T. Geteka Founindo操業開始

-

電気炉からの出湯

1993年〈平成5〉

シンガポール現地法人

Torishima Singapore Pte. Ltd.

を設立

1993年(平成5年)4月、シンガポールに当社100%出資の現地法人「Torishima Singapore Pte. Ltd.(トリシマシンガポール有限公司)」を設立した。

この現地法人は、経済成長が著しい東南アジア地域での本格的な営業力の強化と拡販を目的に、1979年(昭和54年)に開設したシンガポール駐在員事務所を法人化したもので、その後の海外展開に向けて着実にビジネスの基盤を固めていった。

1994年〈平成6〉

香港現地法人

Torishima (Hong Kong) Ltd.を

設立

1993年(平成5年)のシンガポールの現地法人設立に続いて、アジアでの事業展開を図るため、1994年(平成6年)10月、Torishima (Hong Kong) Ltd.を設立した。その後、1995年(平成7年)には大規模な下水処理プロジェクトを受注、また1997年(平成9年)には、香港の政府機関であるWater Supplies Department(WSD)やDrainage Service Department(DSD)のライセンスを取得し、確実に実績を積むとともに、香港のさらなる発展に大きく貢献していった。

-

Torishima (Hong Kong) Ltd.

1997年〈平成9〉

ISO9001認証を取得

1997年(平成9年)1月、ISO9001品質システムの認証を、ロイドレジスタQA社から授与された。

認証取得までの全社的活動は、当社が永年にわたって築いてきた品質保証体制を、ISO9001品質システム規格に基づいて全面的に見直したもので、当社の体制は国際レベルにあることが実証されたと言える。

-

ISO9001認証取得(1997年)

1997年〈平成9〉

グループウェア「スターオフィス」を導入

1990年代後半からは、IT化とインターネットの爆発的普及により、現在のようなネット社会の時代が始まりを告げようとしていた。当社においてもIT化が進展、PC化やネットワーク環境が整い、社内における情報の共有化や各部門間でのコミュニケーションを促進するためにグループウェア「スターオフィス」を導入、運用を開始した。その後、全国のデータネットワーク網が完成し、Eメールの全社利用も開始した。

07 1999~2009

日本の酉島から世界のTORISHIMAへ

環境貢献型企業を目指して

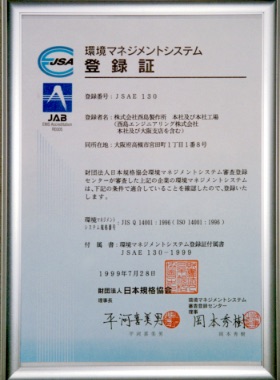

1999年〈平成11〉

環境マネジメントシステム(EMS)

の構築

1990年代に入り、地球規模での環境問題が世界的に認識されるようになるなか、当社でも環境マネジメントシステム(EMS)の構築とそれに基づく活動を展開していった。

あわせて、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証取得活動を進め、1999年(平成11年)7月に取得した。

-

ISO14001認証取得(1999年)

1999年〈平成11〉

鋳造工場に1トン高周波炉を導入

1999年(平成11年)7月、鋳造工場に1トン高周波炉が完成した。

今までは少量の特殊材質(ダクタイル鋳鉄、ニレジストなど)を生産する場合、既設の5トン低周波炉にて最少可能溶解量に達するまで待つか、ときには「捨て湯」をして対応していた。この高周波炉を導入したことで、少量の特殊材質の生産スピードが向上し、電力費の削減にもつながった。

-

1トン高周波炉を導入(1999年)

2000年〈平成12〉

研修センター「とりしまクラブ」が完成

創業80周年記念事業の一環として、変化の激しい企業環境に対応できる、感性豊かな人材育成の強化を目的に「とりしまクラブ」を新設した。

とりしまクラブは、業務・技術研修、語学研修や新入社員研修などをはじめ、社員の憩い・親睦の場としても利用できる宿泊可能な研修センターである。

また、ソーラー発電や雨水タンク(雨水の再利用)、屋上緑化を導入するなど、環境に配慮した建物となっている。

-

研修センター「とりしまクラブ」

2000年〈平成12〉

風力発電市場に本格参入

風力発電は、急速な技術革新や1,000kWを超える大型機の開発により発電コストが着実に下がり、地球温暖化防止につながるクリーンな再生可能エネルギーとして日本でも大きな注目を集めていた。この風力発電市場は当社にとって、長年にわたりポンプ事業で培ってきた回転機械の製造およびエンジニアリングのノウハウを活かせる市場であると判断、ドイツTACKE社の風車を導入し、本格的に参入。風車建設地の風況調査から事業化提案、システム設計、設置、メンテナンスまで、総合的に提供できる体制を整えた。

また、日本では地形の問題によって輸送面や電力系統面などで大型風車の建設が困難な場所が多いことから、当社はこれらの条件をクリアする中型風車(40kW/100kW)、小型風車(1kW)の開発も展開していった。

-

600kW風車

-

100kW風車

2000年〈平成12〉

第三機械工場の建替えおよび

大型ポンプ試験場の増設

ポンプの高速化、高品質化、あるいは大型ポンプの受注増加、生産量のアップ、短納期化、環境保全などに対応するため、第三機械工場の全面建替えと第一機械工場の大型ポンプ試験場の増設に踏み切った。

-

建替えられた第三機械工場

-

増設された大型ポンプ試験場(北棟試験場)

2001年〈平成13〉

21世紀の幕明け

企業理念などを明確化

いよいよ新世紀の幕が明けた2001年(平成13年)、当社では、環境の変化に強い会社を目指し、会社組織の改革・再構築および人事制度、教育制度の改革を進めると同時に、これらのバックボーンとなる「企業理念」および「行動指針」と「行動基準」が明確に示された。

2001年〈平成13〉

大江佳典専務が社長に就任

2001年(平成13年)6月、原田耕治社長が会長に、大江佳典専務が社長にそれぞれ就任した。

-

大江佳典新社長

2002年〈平成14〉

(株)立川CSセンターを設立

環境分野における新しいビジネスモデルの構築を目指して、2002年(平成14年)3月、山形県立川町に(株)立川CSセンターを設立した。

主な事業内容は、風力発電やバイオマス発電などの新エネルギー事業、廃棄物などを有効利用する資源リサイクル事業およびポンプ・風車などのサービス事業であり、さまざまな環境・リサイクル技術を具体的に事業化して環境保全に寄与していった。

2002年〈平成14〉

環境マネジメントの推進

当社は環境に配慮した企業として1999年(平成11年)にISO14001の認証を取得。さらに2002年(平成14年)、一層積極的に地球環境問題に取り組むグリーン企業として、このISO14001の拡大更新の認証を取得した。

また、新しい経営方針のなかに、環境マネジメントの推進を掲げ、①省エネルギーと自然エネルギーによる二酸化炭素(CO2)排出量の削減、②廃棄物の削減と処理に加え、資源リサイクル型社会の構築の2点を重点環境経営項目として採り上げ、これらを具体的に実践するための新しい環境方針を制定した。

本格的な海外進出

2002年〈平成14〉

Torishima Global Team(TGT)を発足

日本経済はデフレ不況が長期化しており、当社のコア事業である「ポンプ」市場においても、公共投資縮小や民間設備投資の低迷から一段と厳しい状況下にあった。とくに公共投資縮小の影響は、当社受注減少の直接の原因となっていた。

当社はこうした厳しい経営環境下でも存続、発展していくために、事業再構築の一環としてグローバリゼーションに注力。その推進の中心的役割を担うTorishima Global Team(TGT)を2002年(平成14年)に発足し、本格的な活動を開始した。

2002年〈平成14〉

中東支店(Middle East Office)を開設

当社は、中東諸国向けにこれまで多くのポンプを納入してきたが、さらなる中東市場への営業活動強化およびポンプ関連設備へのエンジニアリングとメンテナンスを拡大するために、2002年(平成14年)9月、U.A.E.の首都Abu Dhabiに中東支店(Middle East Office)を開設した。

中東支店は、中東市場におけるシェア拡大をはじめ、当社のグローバル化が大きく発展する足掛かりとなり、以降の海外受注を牽引していった。

-

Torishima Middle East Office

2003年〈平成15〉

Europe Officeおよび U.S. Officeを開設

ヨーロッパ市場のポンプ関連設備の販売・エンジニアリング・サービス業務の拠点として、 2003年(平成15年)1月、スコットランドのGlasgowにEurope Officeを開設した。また、同年2月に北米市場の拠点として、米国のMassachusettsにU.S. Officeを開設した。

-

Torishima Europe Office

「確かな成長」に向けた事業の再構築

2003年〜〈平成15〜〉

4つの事業領域をベースに

事業の再構築をスタート

日本経済は依然としてデフレ不況が色濃く、経済の先行きに対する不安が一層高まりつつあった。

当社は、このような厳しい経済環境で生き抜き、成長していくために、長期的視点に立った経営戦略の一つとして「ポンプ」「新エネルギー」「環境」「サービス」という4つの主力となる事業領域を明確化した。

- ポンプ事業

- 新エネルギー事業

- 環境事業

- サービス事業

この4事業を中心として事業の再構築をスタートするにあたって、市場の変化に適切に対応できる体制を確立し、強い競争力をつけるために、経営戦略の基本構想となる「TORISHIMA New Management System」を策定した。これは、マーケティングから研究開発、エンジニアリング、生産、サービスとそれを支えるマネジメントなど一連の企業活動をシステム化して当社独自の効率的な経営を目指すものである。

2005年〈平成17〉

収益力の向上を目指して

TW(Torishima Way)プロジェクトを

スタート

2004年度(平成16年度)は、開発投資や様々なロスコストの発生により、厳しい業績に陥ったが、2005年度(平成17年度)は、その原因となった問題点に真剣に対処し改善するため、経営方針の一つとして「収益力の向上」を掲げた。その方策として、技術・設計部門を対象に生産性を2倍にする「TW(Torishima Way)プロジェクト」をスタートした。

このTWプロジェクトの目的は、高い目標にチャレンジし、達成するまでやり抜くという成果追及にあるが、同時に、目標を達成するためのプロセスや改革を通して、マネジメント能力の向上やチームワーク力の向上、意識改革など、言い換えれば「人材育成(教育)」を図るという目的もあった。

コーポレート・ガバナンス体制の確立およびTGTの拡大

2006年〈平成18〉

経営体制の変更、組織機構の改革

および執行役員制度の導入

2001年(平成13年)に発足した小泉内閣により、公共事業主導による景気対策との決別、不良債権処理、郵政民営化、道路公団改革など、5年間にわたって様々な構造改革が断行され、日本経済はバブル崩壊に端を発する長期の低迷から回復の兆しが見え始めた。そして、これからの成長に向けて「新たな挑戦への10年」を方針として掲げ、新しい日本創造が進みだした。

当社もこの5年間で、風力発電市場への本格参入、Torishima Global Team(TGT)の発足による海外市場への本格進出(国内官公需偏重からの大きな方向転換)など大きな変貌を遂げたが、さらなる成長に向けて高い目標を掲げ、その目標を達成する実行力・執行力を強化した。

2006年(平成18年)6月、原田耕太郎専務が社長に就任(原田耕治会長が相談役に、大江佳典社長が会長に就任)し、経営体制の若返りを図るとともに、組織機構の改訂と合わせて、経営における監督機能と執行機能を分離する「執行役員制度」を導入、コーポレート・ガバナンス体制の確立に努めた。

-

原田耕太郎社長

2006年〈平成18〉

CSR(Corporate Social Responsibility)の推進

CSR元年と言われた2003年(平成15年)から3年が経過し、日本でもCSR(企業の社会的責任)が本格的に議論されるようになり、多くの企業でCSR専任部署やワーキンググループが設置されるとともに、CSRに対する考えや取り組みが活発化してきていた。

当社も企業の社会的責任を重視した経営への社会的要請を背景に、2006年度の経営方針の一つに「CSRの推進」を掲げ、コーポレートガバナンスおよびリスク管理、内部統制など社内体制強化を推進するために、CSR本部を設置した。

海外活動拠点の拡充

Torishima Global Team(TGT)発足以降、当社のグローバル化はさらに加速し、海外市場の開拓に向けて、積極的に活動拠点を広げていった。これにより、海外の売上高比率はTGT発足当時の10%前後から徐々に高まり、2007年度(平成19年度)には50%を超えた。

また、新規ポンプの製造、販売だけでなく、これまで100ヵ国以上に納入してきたポンプのメンテナンス需要もカバーすべく、アフターサービス事業にも注力していった。

- 2006年(平成18年)

- ・Qatar Project Officeを開設(カタール)

・Beijing Representative Officeを開設(中国) - 2007年(平成19年)

- ・Torishima Europe Ltd.を設立(英国)

- 2008年(平成20年)

- ・Dubai Officeを開設(U.A.E.)

- 2009年(平成21年)

- ・Torishima Pump (Tianjin) Co., Ltd.を設立(中国)

中国で需要が拡大しているボイラ給水ポンプやボイラ循環ポンプなどの現地生産やアフターサービス対応を目的として中国の天津に設立。工場の建設は2012年(平成24年)に完工、稼働を開始した。

- ・Torishima Service Solutions FZCOを設立(U.A.E.)

中東諸国に納入している多くの大型ポンプや高圧ポンプなどのメンテナンスサービスをはじめ、多種多様なニーズに迅速かつフレキシブルに対応することを目的としてUAEのドバイに設立。中東地域における当社サービス事業の中心となる工場の建設は2012年(平成24年)に完工、稼働を開始した。

-

天津工場(Torishima Pump (Tianjin) Co., Ltd.)

-

ドバイサービス工場(Torishima Service Solutions FZCO)

2008年〈平成20〉

教育プログラム①

「ドリカムスクール(出張授業)」を

スタート

当社は「次世代を担う子供たちの将来への夢や希望を育むこと」、「社員のスキル・モチベーションの向上」を目的に本社・工場の近隣にある小学校へ「ものづくりの楽しさ・やりがい」を伝える出張授業「ドリカムスクール」を2008年度(平成20年度)より毎年実施している。

この活動は、2011年度(平成23年度)「第2回キャリア教育アワード」地域密着型キャリア教育部門において「最優秀賞(経済産業大臣賞)」を受賞した。

(2014年度〔平成26年度〕より、活動名を「トリポンスクール」に変更)

-

各部署から選抜された若手社員チームが講師役。

「教えること」を通して、子供たちとともに学び、成長する。

2008年〈平成20〉

教育プログラム②

「弾丸ツアー(海外研修)」を

スタート

2008年度(平成20年度)からスタートした「弾丸ツアー」は、週末をはさみ過密日程で若手・中堅社員を海外に派遣する研修ツアーである。

目的は「百聞は一見にしかず」で、厳しい環境の中で多くの当社ポンプが稼働している勇壮な姿を見ること、また現地スタッフとの意見交換などを通して参加者がさまざまな気づき、感動、刺激を受け、何より当社ポンプが異国の地でも役に立っていることを誇りに感じ、業務に対するモチベーションアップを図るというものである。

-

中東弾丸ツアー ポンプ場の見学

08 2010~2019

ポンプで地球を救う

海外拠点の拡大とモノづくり基盤の

再構築、「ポンプdeエコ」の推進

2010年〈平成22〉

新食堂・厚生棟が完成

多くの社員の汗と涙と成長を見守り続けてきた当社の生き証人と言える旧食堂は、その役割を新食堂に託し、2009年(平成21年)12月、70年の歴史に幕を閉じた。

翌年1月には新食堂および厚生棟の竣工式が執り行われ、新しい食堂がオープンした。1階には食堂とゲストルームが備わり、2階の厚生棟では、毎年、初出式と創業記念式典で本社社員が一同に会す。

-

新食堂・厚生棟

2010年〈平成22〉

英国 Torishima Service

Solutions Europe Ltd.を設立

スコットランドのGlasgowに、ポンプのサービス会社Torishima Service Solutions Europe Ltd.(TSSE)を設立し、2010年(平成22年)6月から営業を開始した。

ヨーロッパ地域を中心に、ロシア、トルコ、北アフリカまで広範囲をカバーし、これまで当社が納入した大型ポンプや高圧ポンプのメンテナンスサービス事業ならびにポンプ設備の改善・改良提案を行うソリューション事業の拡大を目指すものである。

-

Torishima Service Solutions Europe Ltd.

のサービス工場

2010年〈平成22〉

風車のメンテナンス体制を整備

(イオスエンジニアリング&サービス(株)

へ出資)

当時、日本では「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」の導入が検討されており、今後さらに風力発電設備の適切なメンテナンスも重要になることが予想された。

そこで当社は、風力発電開発の大手、日本風力開発(株)の100%子会社である「イオスエンジニアリング&サービス(株)(EES社)」の発行済み株式の49%を取得。

これまで70基あまりの風力発電設備の納入と運営経験で培ってきたエンジニアリングおよびメンテナンス技術力を活かすとともに、EES社を通じて万全のメンテナンス体制を整え、風車の稼働率向上に寄与していった。

-

大型風車ブレードの点検

2010年〈平成22〉

エコポンプによる「ポンプdeエコ」を推進

21世紀に入り環境問題への意識がますます高まりを見せるなか、当社は、長年の技術を終結して徹底的に省エネにこだわった世界最高水準の高効率小型ポンプ「エコポンプ」を開発。2010年、「ポンプdeエコ」をスローガンに掲げ、「ポンプで省エネできること」を伝えるさまざまな活動を展開していった。

- 省エネ提案

- お客様のポンプ施設で既設ポンプの運転点や消費電力量を測定、分析。エコポンプに取り換えることでどれだけ電力量とCO2排出量が削減できるかをBefore Afterで提案。

- ポンプde省エネ講習会

- ポンプでいかに省エネするか、お客様の疑問や懸念を解消するために、ポンプの基礎知識から省エネ効果算出法、実機を用いたデモンストレーション見学会などを実施。

- エコポンプニュース発行

- エコポンプによる省エネ事例や消費電力の見える化、全国の温暖化対策への取り組みなどを紹介した「エコポンプニュース」を発行。2010年(平成22年)6月に創刊、2019年(令和元年)6月で80回にも上る。

-

ポンプ設備の診断

-

実機によるデモンストレーション

-

ポンプde省エネ講習会

-

エコポンプニュース

2011年〈平成23〉

インド Torishima Pumps (India) Pvt. Ltd.を設立

当社は火力発電所で使用するボイラ循環ポンプやボイラ給水ポンプの販売およびサービスを拡大、強化するために、2011年(平成23年)1月、現地法人Torishima Pumps (India) Pvt. Ltd.(TPIPL)を設立、首都ニューデリー近郊のグルガオンにオフィスを開設した。

また、同国内の火力発電所向けに納入した数多くのボイラ循環ポンプなどのメンテナンスサービスを行う工場を、南部バンガロールに建設した(2013年〔平成25年〕10月に完成、稼働開始)。

-

Torishima Pumps (India) Pvt. Ltd.

のサービス工場

2011年〈平成23〉

大規模PCクラスタを導入

高度化・多様化するお客様のニーズに応えることはメーカとしての使命である。これを踏まえ、世界一のポンプメーカを目指し、2011年度(平成23年度)の経営方針のひとつに「一に技術、二に技術、そして三に技術」を掲げた。その一環として、研究開発に大規模PCクラスタと最新の流体解析ソフトウェアを導入し、基本設計から解析、評価、設計パラメータ変更までを完全自動化するシステムを構築した。

2011年〈平成23〉

東日本大震災への復興支援

2011年(平成23年)3月11日、最大震度7の強い地震と国内観測史上最大の津波が発生、福島第一原子力発電所も被災するなど、東北・関東地方を中心とする広い範囲が甚大な被害を受けた。上下水道設備、雨水排水設備、河川排水設備、かんがい設備など、生活の基盤を支える多くのインフラ設備や、各企業の社屋、工場なども深刻な被害を受け、そのなかには、当社が携わったポンプ設備も多数あった。

当社は、被災地の復旧と未来への復興のために2011年度(平成23年度)の経営方針のひとつに「東北、世界、そして地球に貢献する」を掲げ、震災直後より、被災状況の把握およびポンプの修理や交換、機能回復などの復旧作業に全力をあげて取り組んだ。また、被災地支援の一環として、義援金の拠出および社員による復興支援ボランティアを実施、瓦礫の撤去、個人宅の片づけ、写真洗浄などを行った。

-

津波により全損、機能停止した排水機場の復旧作業

2011年〈平成23〉

第二機械工場を建替え

(高圧ポンプ組立工場)

1961年(昭和36年)に建てられ、主に高圧ポンプの生産の中枢を担ってきた第二機械工場は、火力発電および海水淡水化用高圧ポンプの増産体制の確立と生産効率の向上を目的に建替えが行われ、2011年(平成23年)8月に竣工、10月に本格稼働を始めた。

-

建替えられた第二機械工場

2012年〈平成24〉

シンガポール

Torishima Service Solutions Asia Pte. Ltd.を設立

東南アジアやオセアニア地域におけるサービス事業の拡大を目指し、2012年(平成24年)4月、サービス子会社Torishima Service Solutions Asia Pte. Ltd. (TSSA)を設立した。

TSSAは、当時シンガポール支店があった同国東部で設立されたが、2014年(平成26年)には西部のJurong Eastへ移転、そして2017年(平成29年)12月には顧客の多いJurong島やTuas工業地帯に近いPioneerへ移転した。新しいサービス工場は、旧工場と比べ格段に広く、生産効率が向上、近年の受注増加と今後の着実な成長に向け、万全な体制を整えた。

-

Torishima Service Solutions Asia Pte. Ltd.

のサービス工場

2012年〈平成24〉

ダイバーシティ

多様な人材の活躍に向けて

少子高齢化の進行、女性の社会進出拡大、グローバリゼーションの加速など、社会環境が大きく変化している昨今、企業が持続的に成長していくためには、国籍、年齢、性別を問わず多様な人材が活躍できる職場環境の整備が求められている。

当社におけるダイバーシティへの取り組みの一つとして、外国人の積極的採用があげられる。多様な国籍の社員が一緒に働くことで国際感覚をもった社員を育成し、グローバル市場における企業競争力の強化を図っている。

また、社員の仕事と子育ての両立をサポートするため、企業内託児所「バードランド」を2012年(平成24年)5月に開所。さらに「ファミリーサポート休暇」をはじめとした子育て支援制度を制定している。

さらに、近隣の支援学校を中心に2週間の職場体験実習生を受け入れ、これを経て入社した障がいをもつ社員には、チームの仲間であることを感じさせる指導を行い、彼らの将来への夢や希望を育んでいる。

-

外国人社員への技能教育

-

ムスリム用の食事も提供

-

企業内託児所「バードランド」

2012年〈平成24〉

Torishima Innovation System(TIS)

プロジェクトがスタート

(モノづくり基盤の再構築)

2002年(平成14年)にTorishima Global Team(TGT)を発足して本格的に海外展開を進めて10年、真のグローバル企業として一段と成長するために当社は、「モノづくり基盤の再構築」を経営の最重要課題として掲げた。その中心となるコンセプトが「BOM(Bill of materials)連携による一気通貫のモノづくり」である。「Q・C・D(品質・コスト・納期)」を大きく改善するために、営業から受注、設計、調達、製造、出荷、施工、サービスに至るまでのすべてのプロセスをシームレスで繋ぎ、同時に新しい基幹システムの導入や製品の標準化も徹底的に推進した。この一連のプロセス改善を「Torishima Innovation System(TIS)プロジェクト」と銘打ち、全社を挙げて取り組んだ。

2013年〈平成25〉

グローバル社内報を創刊

グローバル人事の一環として、拡大する海外拠点の社員にも、「トリシマ」の一員であるという仲間意識をもってもらい、経営方針をはじめとしたさまざまな情報を共有するため、2013年(平成25年)5月、グローバル社内報「TORISHIMA Company Magazine」を創刊した。

-

グローバル社内報

「TORISHIMA Company Magazine」 -

この時、誕生した

マスコットキャラクター

「トリポン」

「ポンプdeエコ」活動 省エネ大賞受賞

2014年〈平成26〉

天津工場製高圧多段ポンプ

グローバル販売を開始

設立から5年が経過した中国の天津工場(Torishima Pump (Tianjin) Co., Ltd.)では、ポンプの生産だけにとどまらず、当社グループ内における各種部品の供給拠点としての役割も担い始めた。

当社の主力ポンプであり、製造が難しい高圧多段ポンプにおいても、ほとんどの部品を中国国内で調達できるようになった。また、機械加工や組立、溶接、試験などの技能も大きく向上したことから、天津工場製高圧多段ポンプは品質、価格ともに世界で競えるレベルに達し、日本を含む世界中に販路を広げていった。

-

天津工場製高圧多段ポンプ

2015年〈平成27〉

「ポンプdeエコ」活動が

省エネ大賞の最高位、経済産業大臣賞を受賞

「ポンプで省エネができる」ことを浸透、普及させるため、2010年(平成22年)より本格的に活動してきた「ポンプdeエコ」が評価され、2014年度(平成26年度)「省エネ大賞-製品・ビジネスモデル部門」において最高位である「経済産業大臣賞(ビジネスモデル分野)」を受賞した。ポンプ業界での「経済産業大臣賞」は初であった。

-

2014年度 省エネ大賞表彰式

2016年〈平成28〉

新・藍野寮が完成

多くの若手社員の生活と成長を支えてきた藍野寮(独身寮)は、老朽化に伴って全面建替え工事が進められ、2016年(平成28年)4月、晴れて完成を迎えた。

-

新・藍野寮

2016年〈平成28〉

ハートフル企業教育貢献賞を受賞

大阪府が実施する2016年度(平成28年度)「障がい者雇用貢献企業(ハートフル企業)顕彰」において支援学校生徒の職場実習受け入れや雇用、職業教育への貢献が顕著であると認められ「ハートフル企業教育貢献賞」を受賞した。

当社は、2010年(平成22年)から支援学校卒業生の受け入れを開始、現在でも多くの障がい者を雇用している。また、当社は障がい者の雇用や就労支援に積極的に取り組む企業として「大阪府障がい者サポートカンパニー(優良企業)」にも認定されている。

-

大阪府障がい者サポートカンパニーロゴ

2016年〈平成28〉

サウジアラビア

Torishima Service Solutions

(Saudi Arabia) Ltd.を設立

2016年(平成28年)7月、サウジアラビア東部の大都市Dammamにポンプのメンテナンスサービス拠点としてTorishima Service Solutions (Saudi Arabia) Ltd.を設立、11月にはサービス工場が完成した。同社は、UAEにある当社子会社Torishima Service Solutions FZCO(TSS)と現地の原油やガスを取引する商社Bandariyah International Company Ltd.(BIC)との合弁会社である。

-

Torishima Service Solutions (Saudi Arabia) Ltd.

のサービス工場

2016年〈平成28〉

タイ Torishima Service Solutions

(Thailand) Ltd.を設立

2016年(平成28年)12月、タイの首都バンコク近郊にサービス事業の拠点となる現地法人Torishima Service Solutions (Thailand) Ltd.(TSST)を設立した。

TSSTは、当社とタイの代理店P.N.V. Polytech Co., Ltd.(PNV)との合弁会社であり、東南アジアではインドネシア、シンガポールに次ぐ3ヵ国目のサービス拠点となる。

-

Torishima Service Solutions (Thailand) Ltd.

のサービス工場

働き方改革の推進、工場機械設備の新鋭化

2017年〜〈平成29〜〉

働き方改革の取り組み

国を挙げての取り組みである「働き方改革」の取り組みとして当社では、男女の区別なく育児休暇を取得しやすい環境づくりや企業内託児所「バードランド」の拡充など、従業員が仕事と子育てを両立できる環境のサポートを整えてきた。この取り組みにおいて、2017年(平成29年)7月に厚生労働省大阪労働局より、 認定マーク「くるみん ※」を取得した。

また、当社の働き方改革の範囲を広げ、発展していくために、2018年(平成30年)4月、「働き方改革推進チーム」を発足、RPA(Robotic Process Automation)を用いた業務効率化、書類の電子化・共有化、ワークスタイル・ワークプレイスの変革など、さまざまな取り組みの検討がスタートした。

※ くるみんとは厚生労働省が次世代育成支援対策推進法に基づき、「子育てサポート企業」として認定する制度

-

くるみんマーク

2017〜2018年〈平成29〜30〉

本社工場に新設備を続々導入

当社は、2017年度(平成29年度)から創業100周年を迎える2019年度(令和元年度)を最終年度とした3ヵ年の「2019中期経営計画(BEYOND100)」を策定し、その達成に向けた経営施策の一つに「設備の新鋭化による生産性向上および生産能力拡大」を掲げた。これに伴い、最新機械などの導入・更新を積極的に進めた。

-

ブロー&ガッシング造型機

-

アルカリ自硬性砂処理設備

-

1,000Hz高周波炉

-

可動式塗装工場

-

メカニカルシール

自動ロール曲げ機 -

NC複合シャフト盤

-

大型横中ぐり盤

-

放電加工機

2018年〈平成30〉

回転機械簡易モニタリングシステム

「TR-COM」を開発、リリース

IoTを活用したサービス市場向けに回転機械簡易モニタリングシステム「TR-COM」を開発した。

TR-COMは、ポンプなどの回転機械に超小型センサを取り付けて運転データを収集するもので、タブレット端末を持って対象機械に近づくと、振動や温度のデータを取得し、機械の状態(正常・注意・危険)を把握できる。また、収集したデータはインターネットを経由し管理者のPCでも確認、一元管理ができる。

取得したデータにより、機械の異常を早期発見し、大きな機械故障によるトラブルや損失を未然に防止できる。また、データを基に計画的なメンテナンスも可能となる。